法定相続人が複数に及ぶ相続登記では当然ながら遺産分割協議書を作成します。

これが例えば20人ほど、多人数に及ぶ相続人であった場合は遺産分割協議書に押印していただくのは困難になります。

そこで相続を取りまとめるべく使うテクニックがあります。

相続分の譲渡

「遺産分割協議が未了の間」は相続分の譲渡を行うことが出来ます。

これが多人数の相続において効力を発揮します。

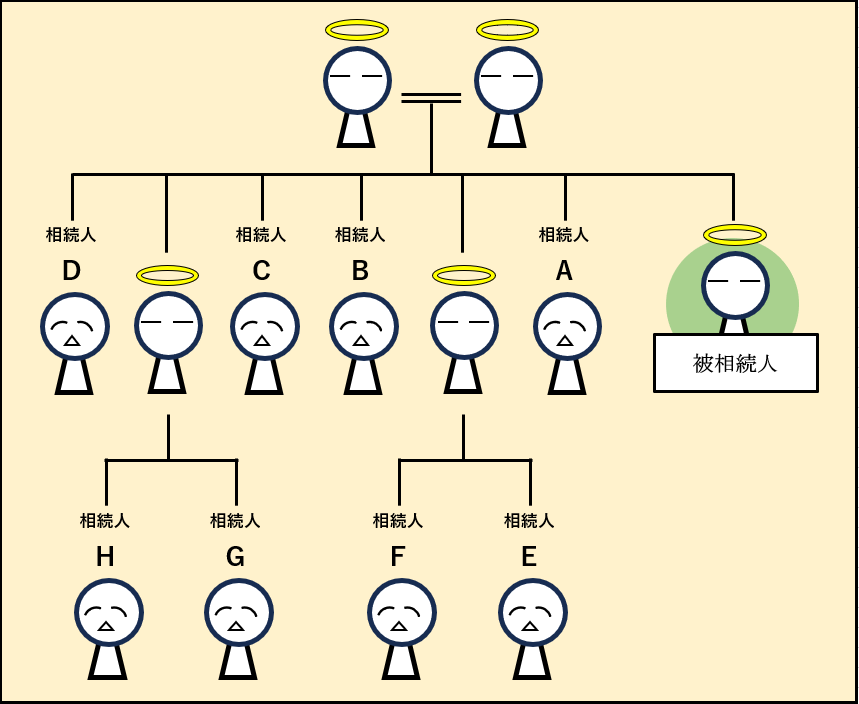

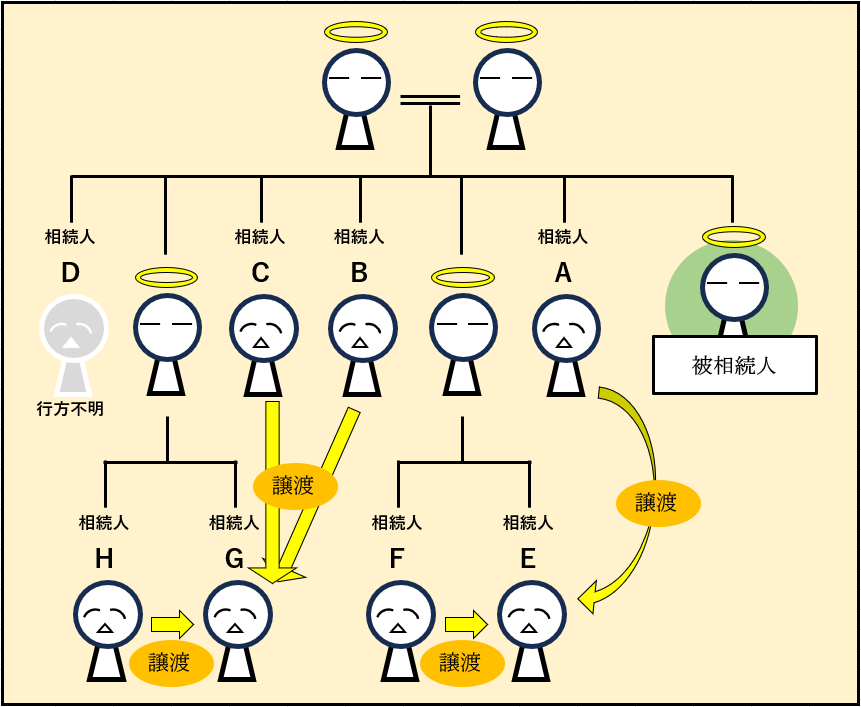

例えば、下記の図のように兄弟姉妹甥姪の相続人Aから相続人Hまでの8人が法定相続人だったとしましょう。

この場合、最初から全員の意見を集約するのが困難なので、まず大まかに「相続する気がある人と無い人」に分けます。

そして「相続する気が無い人」から、その親しい関係にある「相続する気がある人」に、相続分の譲渡を行います。

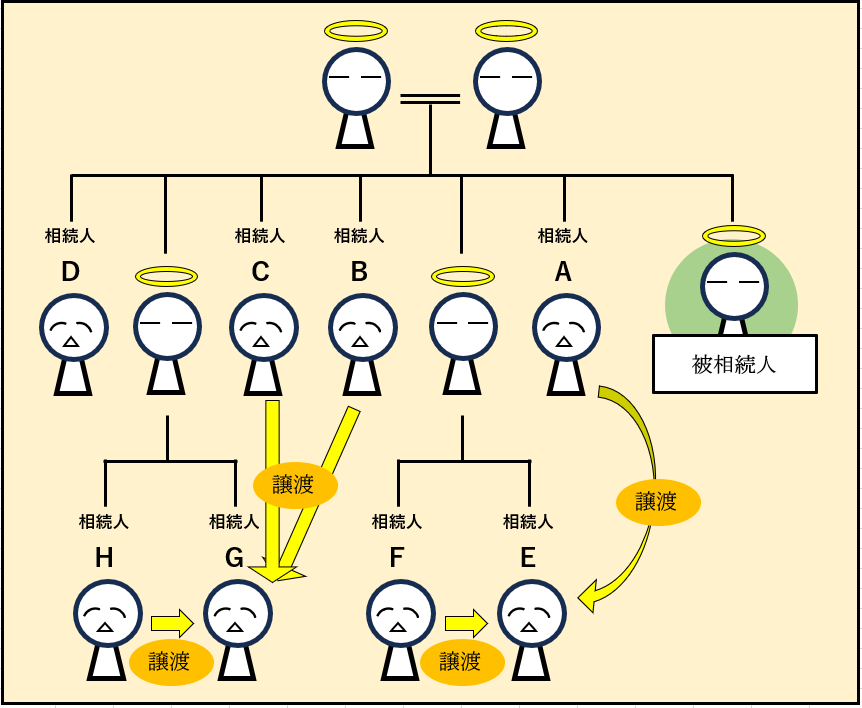

上記の図ではA・FからEに、B・C・HからGに相続分の譲渡が行われています。

この後の遺産分割協議は、譲渡を受けたEとG、そして最初から相続人のままであるDの合意で行います。

当初の8人から大分集約できており、協議もまとまりやすくなりました。

20人以上の規模でも行う事は同じで、このような方法で少しずつ意見をまとめていくと相続のゴールテープが切りやすくなります。

相続人の一人が音信不通・行方不明

下記のように相続人Dが行方不明で遺産分割協議書に押印ができない場合はどうなるのでしょうか?

相続登記は共有であったとしてもその一人から申請を行うことが出来ます。

これを「保存行為」と呼びます。

この保存行為による単独申請の相続登記ですが、純粋な法定相続分での登記のみならず遺産分割協議未了かつ相続分譲渡後の状態でも申請できました。

※申請の際は具体的な状況を踏まえたうえで念のため法務局に照会状を送付することをおすすめいたします。本件はあらゆるケースで申請が却下されない保証をした記述ではありません。

このような形でいったん共有として相続登記をすることができ、相続登記の義務化がされた現在において一考の余地のある方法だと考えられます。

相続人が見つかった後

相続人Dが後に見つかった場合、もしくは相続人Dの死亡により相続人I・Jが相続人となった場合ですが、ここから「遺産分割」を原因として相続人Eもしくは相続人Gに相続した持分を移転することが可能です。

また、令和5年4月からは「所有権更正」という形で権利者が単独で登記申請を行う事ができるようになったので、こちらの検討もすると良いと思います。

本件の記事、特に相続分譲渡後の単独申請についての記述が誰かのお役に立てれば幸いです。