相続した不動産に抵当権が付いていることが多々あります。

特に住宅ローンの借り入れがあった物件には通常抵当権が付いています。

そんな不動産を相続した場合はどう対処すれば良いのでしょうか?

抵当権とは?

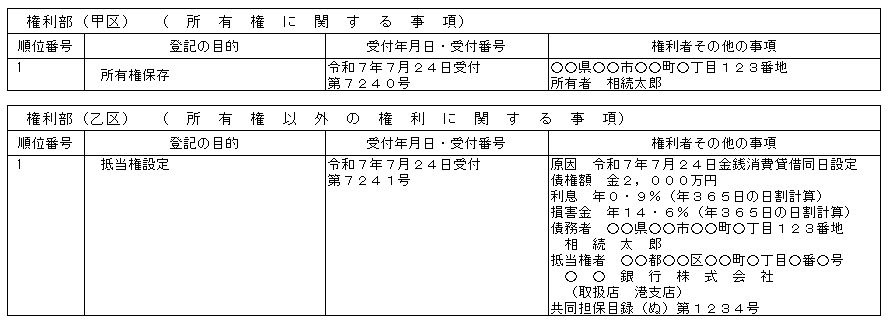

登記記録の「乙区」に、このように記録されます。

抵当権は、債務者が支払いを滞った時に物件を差押えて売るなどして、その対価から優先的に債務の返済に充てる、いわゆる「担保物権」になります。

この抵当権は、仮に不動産を売却しても物件にくっついたままとなり、買った人も抵当権の負担を負ってしまいます。これを抵当権の「随伴性」と呼び、売却の際には事前に抵当権を抹消する手続をとるのが通常です。

抵当権は原則として完済しなければ抹消できません。

「これでは完済しないと物件が売れないのでは?」と思う方もいらっしゃると思いますが、通常は売買代金をローン返済に充てるので、【売買代金+返済用自己資金】が残りの債務以上あれば、抵当権抹消と所有権移転を同時に行う形で売却可能です。

相続不動産に抵当権がついてた場合

まず、完済しているかどうか問い合わせましょう。

また、完済していなくても団体信用生命保険、いわゆる「団信」の適用があるか借入先に問い合わせてみましょう。

完済していた場合はもちろんのこと、この「団信」の適用があった場合には、債務者が亡くなったことにより債務が無くなっている可能性があります。

その場合は抵当権抹消申請が可能です。

一方、完済に至っていない場合は、相続人が債務を負担することになります。

これを免れるには「相続放棄」を行う必要があります。

相続放棄については別の記事がありますので、そちらをご参照ください。

抵当権抹消をご自分で行う場合は「自分でやる抵当権抹消登記」シリーズの記事もありますので、そちらをご参照ください。