事前の持ち物のご案内

業務では事前に必要書類などの持参物のご案内をするのが通常です。

当日に忘れ物をして、それが自分のせいであった場合は目も当てられません。

不動産決済には遠方からいらっしゃる方も普通にいます。

例えば、東京から名古屋にわざわざ来て「実印」を忘れた場合は現物を取りに戻らなくてはなりません。

筆者も、自分の責任ではないにしろお客様がご実印を忘れて急いで他県まで同行した経験があります。

その時は銀行の入金や登記申請に間に合いましたが、間に合わないと後日延期の羽目になります。

持ち物のご案内においても細心の注意をもって行いましょう。

売買代金の入金先

抵当権が付着している不動産を売る場合、その債務としてローン返済に売買代金を充てることが多いです。

この場合、売買代金を返済先の金融機関口座に入金、金融機関で返済処理、抵当権抹消書類(解除証、登記識別情報(または登記済証)、委任状の3点)を預かって、登記申請として「抵当権抹消⇒所有権移転」を行うのが通常です。

ところが、この抵当権抹消書類がもらえないケースがありました。

これは司法書士の責任とは言い難いのですが、売買代金の振込先がローン返済の金融機関とは異なる口座だったのです。

当然ながら返済処理ができないので、抵当権抹消書類は交付されず、気づかぬまま銀行が閉まるギリギリまでいました。

幸い途中で気づいて再度該当口座に振り込む形で事なきを得ましたが、あわや大事故で恐ろしい気持ちです。

義務ではありませんが、不動産仲介業者さんのお金のやり取り、振込伝票の処理にも気を配ると決済そのものの安全性が高まるので、無関心ではなくある程度知ったうえで決済にのぞみましょう。

書類作成

法務局は大変細かい指摘をしてきます。

それは「登記される」ことの信用を守るためでもあり、これによって事後の紛争を一定程度防ぐ役割があると考えられます。

細かい故に取り返しのつかない落とし穴もあります。

異体字

例えば「山崎」と「山﨑」で、「﨑」の人を「崎」と登記することは可能です。

一方、「斎藤」と「斉藤」は同一の意味の文字とはみなされません。

登記上の「斎藤太郎」について「斉藤太郎」として申請すると却下事由になりかねないので注意しましょう。

このように、漢字ひとつで大事故に繋がるのが不動産登記の申請です。

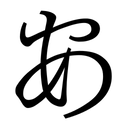

変体仮名

変体仮名という呼称には馴染みが無い方が多いのではないでしょうか。

例えば、下記の文字は「し」と読みますが「志」ではありません。

下記の文字は「あ」と読みますが、「あ」ではありません。

このように形は類似していても全く異なる字として扱われる「変体仮名」という文字が存在することに注意しましょう。

住所移転の見落とし

司法書士試験受験時代にも「住所変更の見落としは一発アウト」な感覚は既にあったかと思います。

実際に「そんなの見落とすかね?」と思われる方、気を付けましょう。

例えば、「三丁目12番地」の人が「三丁目12番地1」に移転していたりしたら見落とすことがイメージできますでしょうか?それも、改行があって

三丁目12番地

1

のように並んでると視線が上にだけ向いて見落としがちになるのがわかりますでしょうか?

他にもあります。

住民票が「12番地の3」であって登記上の住所が「12の3番地」というケースもあります。

これは同一住所と見るには疑義があり、変更なのか更正なのか含め一度現地法務局に照会状を出すべき事案です。

また、多数物件がある一部のもののみ住所が旧住所というケースもあります。

住所の合致は実務においても細心の注意が必要となります。

登記原因証明情報のPDF添付

オンライン申請においては登記原因証明情報のPDFを添付して不動産登記を行うのが通常ですが、このPDFを忘れると致命傷となります。

些細な間違いは「補正」で済みますが、この件においては「却下」「取下げ」になりかねないのです。

後日気づいて「却下」や「取下げ」になると、依頼者様に大目玉をくらってもおかしくありません。

特に連件申請で抵当権の設定が絡んでいる状態で所有権移転が取下げられると、巻き添えで抵当権設定も取下げすることになり、銀行は融資実行直後に担保設定の登記が入れられていない状態となります。

万が一、その隙に一般債権者からの差押えや仮差押えがあった場合は銀行からの損害賠償請求まで覚悟しなくてはなりません。

また、余談ですが油断してはならないのが、「却下」「取下げ」されずに間違ったものが「登記完了」まで進んでしまうケースも注意しなくてはなりません。

例えば極端な話で「加藤清正」で登記されるべきなのが「黒田官兵衛」で登記されることもあります。

個人的に聞いた話ですが、それくらい全く異なる名前で登記されたケースがあったようで、権利書である「登記識別情報」にも間違ったまま記録されているので、修正が効かない部分があります。

このように、登記は「却下」「取下げ」に至る怖さ、間違ったまま「登記される」怖さ両方があるので、何でもかんでも「登記が通ればいいや」というのは大間違いであると認識しましょう。

書類作成において「ここだけは」注意したいところ

- 登記上の住所と印鑑証明書上の住所の一致

- 登記原因証明情報のPDF添付および記載事項の正誤

- 評価証明書上の地目

- 申請情報の正誤

以上の点だけは必ず抑えましょう。

1.は言うまでもなく住所変更の有無のケアです。

これを誤ると総崩れです。

2.は上記のとおり大事故に繋がるので神経を尖らせて進めましょう。

3.は「農地法」による規制の落とし穴です。

地目が「畑」や「田」の場合は農地法に基づく書類を添付する必要がありますが、それは登記地目のみならず評価証明書上の「現況」にも及びます。

登記記録を見て「ああ宅地か、大丈夫だな」と安心するのはまだ早い、現況が「畑」である、そんな落とし穴もあります。

決済当日に気づいたらその後の書類手配は間に合うのか、想像するとぞっとします。

4.は「これで登記完了して良いのか?」という視点です。

例えば、名前の間違いのほか抵当権の銀行の「取扱店」が抜けているなど、中損程度の事故がそこに待っていることがあります。

記載漏れの性質上、「書いてあることは間違っていない!」と誤認する可能性が高いのでこの点にも注意しましょう。

登記完了後の郵送

郵送は法務局と異なり何のフィルターも無く同梱物を全て送り先に届けます。

ここで怖いのが内容物の誤りです。

例えば、Aさんに送るべき登記識別情報(権利書)を間違って共有者のBさんに送った場合です。

これが夫婦の場合は同一の住所に届くので良いのですが、別の他人同士の共有であった場合は迷惑極まりないです。

また、銀行に交付すべき抵当権の登記識別情報と買主様に送る所有権の登記識別情報が逆に梱包されていたら・・・・と想像すると恐ろしくなりませんか?

申請とは異なり郵送は「入れたものそのまま」で送られるので、地味に注意したい部分です。