相続登記が義務化となっております。

しかし、相続したは良いものの、そもそも建物が「登記されていない」という事案がよくあります。

このような「未登記物件」についてはどのように対応すれば良いのでしょうか?

登記する義務について

建物が建ったら登記する義務があります。

これは相続登記の義務化以前から既にある規定です。

(建物の表題登記の申請)不動産登記法

第47条 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。

両方とも10万円以下の過料の対象ですが、相続登記の義務は3年以内の義務であるのに対し、こちらはたった1か月以内です。

しかし、現実では未登記物件が散見され、「特に過料の支払いを請求されたことは無い」というコメントが多いのですが、相続登記の義務化を機に積極的に過料の請求が行われない保証は無いと考えられます。

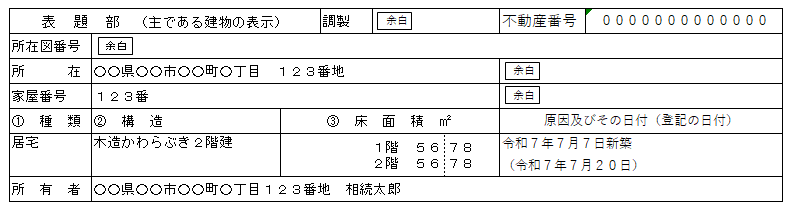

家屋番号について

未登記物件の特徴として「家屋番号」がありません。

固定資産税の課税明細をご覧になって家屋番号の記載の無いものは未登記物件の可能性が高いです。

未登記物件は何の登記をするのか

建物が建って何もしないと未登記の状態なので「建物表題登記」の申請を行います。

これは建物の物理的な情報を登録する手続で、不動産の登記情報の次の部分にあたります。

登記記録のページ上部、冒頭部分になります。

この部分を新規で申請、変更、更正を行うのは司法書士ではなく土地家屋調査士の業務となります。

必要書類や具体的な手続方法は土地家屋調査士事務所にお問い合わせいただく必要があります。

相続登記までの流れ

未登記物件を相続で取得した場合は大まかに2つの流れが考えられます。

パターン1

- 未登記物件の所有者登録を変えるべく市区町村の担当部署に届出

- あらためて建物表題登記を申請する

- 所有権保存登記をする

パターン2

- 亡くなった人名義で建物表題登記をする

- 相続人としての所有権保存登記をする

通常は前者であり、特段の事情が無い限り後者を選ぶ人はいないと思います。

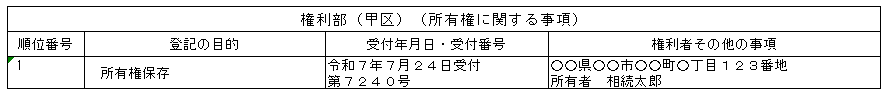

結果的に相続による所有権移転登記、いわゆる「相続登記」をするというよりは、正確に言えば建物表題登記と所有権保存登記を行います。

所有権保存登記とは、建物の物理的な情報の登録を「建物表題登記」で行った後に、その「権利」を登録する手続です。

建物表題登記で記載された所有者やその相続人がそのまま所有権の権利者となるのがスタンダードですが、マンション売買での所有権保存登記の場合は、売主が表題登記の所有者であるのに対し「購入者」が所有権者として保存登記されるケースもあります。

このように、未登記物件の場合は「建物表題登記」を経て「所有権保存登記」に至る手続が必要です。

なお、相続による「所有権移転登記」の申請義務はありますが、「所有権保存登記」の申請義務はありません。

(相続等による所有権の移転の登記の申請)

第76条の2 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。

所有権保存登記をしないデメリットとしては、売買による所有権移転登記や融資のための抵当権設定登記ができないことが挙げられます。これらの登記をする場合は前提として所有権保存登記を行います。