戸籍には離婚や養子縁組、帰化まで記録が残ります。

正式な氏名の管理を戸籍で行っているので、これらの事由での変更があれば記載にも変更が生じます。

今回は、戸籍上の苗字が変わるケースを中心に解説します。

「離婚や帰化は隠すことができるのか?」という観点の記事もあります。

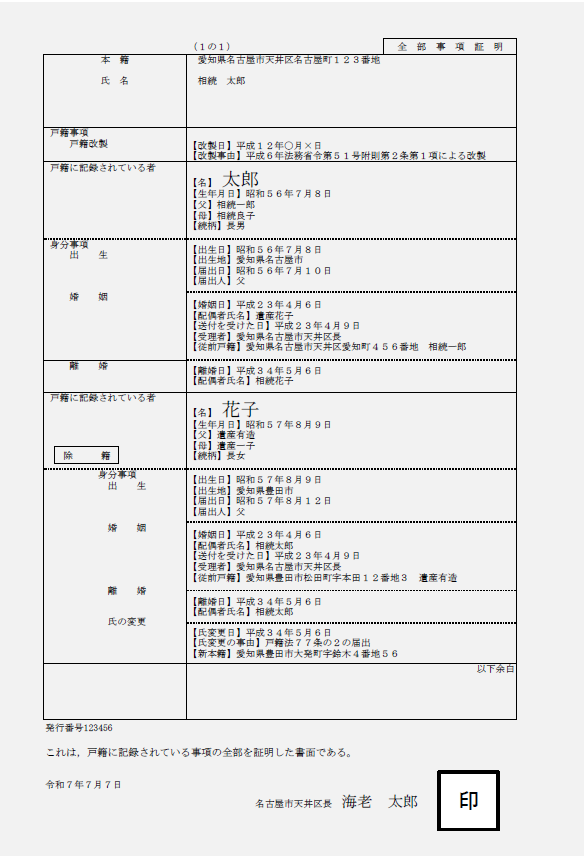

離婚

下記のような記載になります。

夫と妻、両方に離婚の記載がされます。

内容としては離婚日、配偶者氏名などです。

妻の記載事項の氏の変更、「氏変更の事由 戸籍法77条の2の届出」というのは、離婚の際に筆頭者でない妻が「婚姻時の苗字をそのまま名乗る」場合に為される記載です。

この届出がされなかった場合は「復氏」という規定で、従前の苗字に戻ることになります。

籍を抜ける離婚者には「除籍」の記載がされます。

余談ですが、ちょっと前の改製原戸籍(くわしくは前回の記事をご覧ください。)での除籍の記載方法としては、氏名欄に「×マーク」が書かれます。

離婚を「バツイチ」と呼ぶ由来はこの×マークが書かれることだと言われています。

この理屈なら逆に「婚姻」で親の戸籍から除籍して×マークが書かれることもあるので、婚姻もバツイチじゃないかと言われると「まあそうかも」と言ったところです。

転籍をした場合

本籍地を移転、転籍することで新戸籍が編製(別の役所管轄に移転した場合)された場合は、この離婚の記載は記載されません。

このようなシステムを利用して離婚歴が見えなくなるよう隠す方もいらっしゃいます(仕事での知人はないですが、現にそういう方がいました)。

離婚歴をしっかり調べたい方は従前の戸籍(除籍)も気にすると良いでしょう。

知らないところで前妻と子供がいた、そういうお話は珍しくありません。

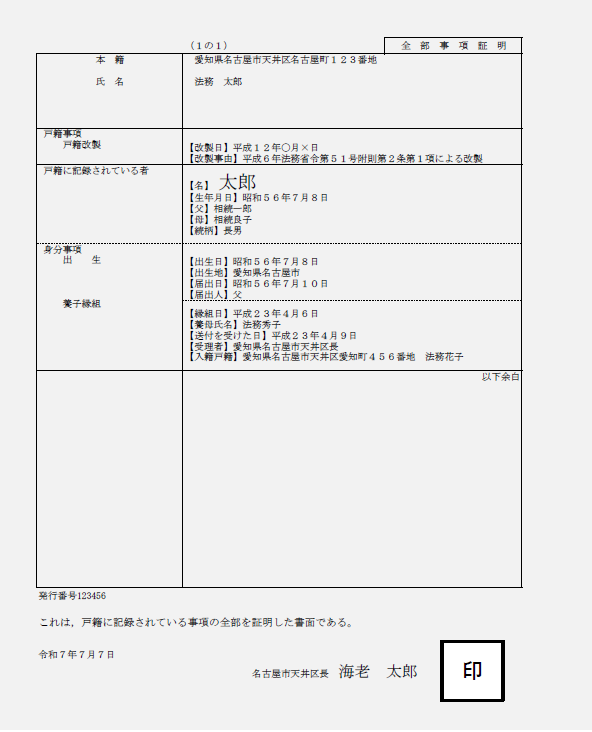

養子縁組

下記のような記載になります。

そんなに難しい記載はありません。

縁組日や養親の氏名、当時の入籍履歴などが記載されます。

また、ご存知でない方がいらっしゃるかもしれませんが、通常の養子縁組は、実の両親との親族関係は切れないので、養親、実親ともに法律上の親として身分が定められます。

したがって、記載事項としてはこのように養親、実親全ての親が記載されます。

相続権については養親、実親どちらからも相続できる身分となります。

転籍をした場合

養子縁組の記載は、離婚とは異なり転籍による新戸籍編成(別の役所管轄に移転した場合)でも消えません。

だれかの養子になっている場合はしっかり記載されます。

注意したいのが、転籍による新戸籍編成で養子側の戸籍は養親がわかるのに対し、養親側の戸籍はかならずしもそうではないということです。

養子が結婚などで籍を抜けているケースもあるので注意しましょう。

帰化

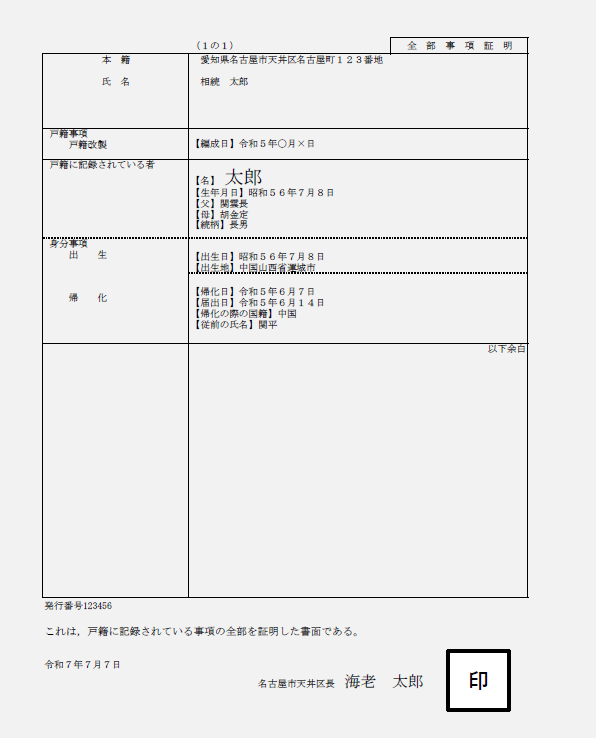

下記のような記載になります。

帰化の場合もそんなに難しい記載はありません。

帰化日と届出日、帰化以前の氏名が記載されるほか、外国籍の方は日本の従前戸籍が無いので、「帰化の際の国籍」が記載されることとなります。

帰化は「初めて日本戸籍を編製する」ということなので、その編成日も記録されます。

なお、帰化による氏名変更の効力は、ここで言う「帰化日」ではなく「届出日」であることに注意しましょう。

このポイントは登記の氏名変更で押さえておかないと間違いやすいです。

転籍をした場合

転籍による新戸籍編成(別の役所管轄に移転した場合)で帰化の記載は消えます。

したがって、現在戸籍を見ただけでは帰化履歴が見えないよう隠すことは可能です。

しかし、これも離婚履歴と同様に従前の戸籍を取得すれば普通に記載が残っています。

離婚も帰化も完全に履歴を抹消するのは不可能です。

おまけ~国際結婚をした場合~

昨今、国際結婚をする方は少なくありません。

結婚した場合の戸籍はどうなるか。

結論としてはお互いの国籍は変わらないので、外国籍の方が戸籍に入る形にはなりません。

苗字は原則として夫婦別姓のままとなります。

なお、例外として複合姓として外国籍の方の苗字を合わせて名乗ることは可能で、例えば「田中・トーマス・花子」だとか「トーマス・田中・花子」という表記になります。

日本国籍の方の欄に婚姻の事実は記載されるので、その点は一般の婚姻と同様です。

出生した子どもについては、下記の一定の要件のもとに日本国籍を取得します。

(出生による国籍の取得)国籍法

第2条 子は、次の場合には、日本国民とする。

一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。

二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。

三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。

よく話題になる「二重国籍」ですが、これは日本では一定期間内に「国籍の選択」をしなければならないとされています。