みなさんは戸籍を取得したことがありますか?

そもそも戸籍には何が書いてあるのかご存知ですか?

今回は現行の戸籍の読み方について解説します。

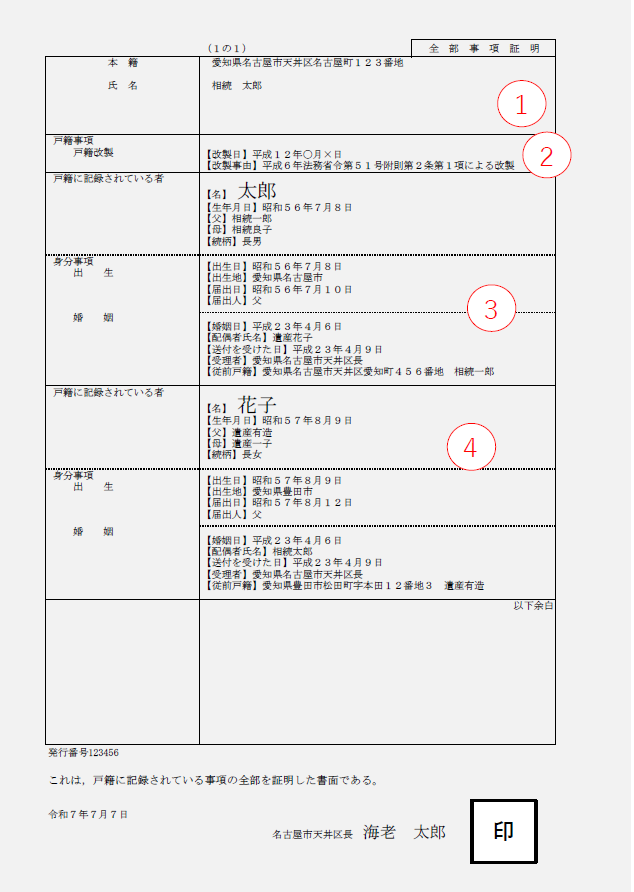

戸籍の例

下記の戸籍を例として解説します。

モデルとしては夫婦一組のみの簡素な戸籍となります。

① 本籍 氏名

本籍地と筆頭者の氏名が記載されます。

本籍地は、住所とは異なり戸籍を置いている場所となります。

原則として、戸籍は本籍地にて取得(最近の法改正により一定のものは最寄りの役所で取れることになりました)し、この点は住民票と異なります。

右上部分に「全部事項証明書」と記載がありますが、これは戸籍に記載されているものの全てを記している、という意味です。

いわゆる「戸籍謄本(とうほん)」はこれにあたり、今の戸籍はコンピューターの記録での保管ですが、かつて紙で保管されていた頃の証明書の名残で戸籍謄本と呼ぶことが多いです。

これに対し「一部事項証明書」や「個人事項証明書」は、それぞれ戸籍の一部の記載やいち個人の記載を証明するもので、こちらは「戸籍抄本(しょうほん)」と呼ぶことがあります。

他には、戸籍に記載されている者の住所を証明する「附票」もあります。

戸籍は筆頭者の苗字で統一されます。

この筆頭者が「相続太郎」であれば、記載されている者の苗字は「相続」となります。

昨今、選択的夫婦別姓の是非の論争がありますが、苗字の取扱いから、この戸籍のしくみを踏まえたうえで何をやっているのか考えてみてはいかがでしょうか。

② 戸籍改製

戸籍には、「現在戸籍」「除籍」「改製原戸籍(かいせいげんこせき)」があります。

現在戸籍は、そのままの意味で現在の戸籍です。

除籍は、本籍地を移転した後や記載されている者全員が籍を抜けた後に空になった戸籍のことです。

最後に改製原戸籍ですが、これは戸籍の制度の変更で「様式が変わる前」の戸籍となります。

現行戸籍は夫婦一組にその子らが記載される方式ですが、以前は「戸主」という概念があり、戸主を筆頭としてその「戸」に入籍している親や兄弟姉妹、子や孫、それらの配偶者など多くの者が記載される様式でした。

また、先ほども触れましたがコンピューター管理になったことで縦書きが横書きとなっていたり、数度の変更を経て現在の戸籍に至っています。

このような理由で変更される「改製」の日付も戸籍には記載されています。

新規で編成された場合の「編成日」も記載されます。

③ 個人の記載欄

ここで初めて戸籍に入籍している個人の記載がされます。

名、生年月日、両親の氏名、続柄などの基本事項のほか、身分事項として出生、婚姻などの事項が記載されます。

離婚や養子縁組などがあった場合もこちらの身分事項に記載されます。

相続登記などで「生まれてから亡くなるまで」の戸籍を取得する場合には、ここでの「従前戸籍」から別の戸籍を辿って取得する流れとなります。

④ 配偶者記載欄

これも個人ではありますが、ここでは配偶者(妻)を記載しています。

結婚しているモデルケースですので配偶者が記載されています。

子どもがいる場合は、この下に子の記載欄が設けられ、同様に個人の内容が記載されます。

配偶者が離婚する場合や子が結婚する場合は籍を抜けるので、「除籍」という表示がされます。